今世界で起きている児童労働を解説|現状を理解し、私たちにできることを見つけよう

update: 2025.2.11

Contents

今世界で起きている児童労働を解説|現状を理解し、私たちにできることを見つけよう

実は私たちの生活の身近に存在する「児童労働問題」。ここでは、日本国内、また、世界中で実際に発生している児童労働の原因や解決に向けた取り組みを紹介します。世界の現状を理解し、私たちにできることを考えていきましょう。

児童労働とは

児童労働の定義

国際労働機関(ILO)は、児童労働者を以下のように定義しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・労働に従事する11歳以下の子ども

・週14時間以上の労働に従事する12~14歳の子ども

・週43時間以上の長時間労働を含む、危険有害労働に従事する15~17歳の子ども

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

対象者の「年齢」と「労働時間」によって、児童労働に当てはまる事例か否かを判断できます。

12歳の子どもであっても週の労働時間が14時間未満であれば「児童労働者」とは定義されません。

危険有害労働とは

上に示した児童労働の定義文には、「危険有害労働」という単語が含まれています。これは、児童の健康、安全もしくは道徳を害する恐れのある性質を有する業務などを指します。

「危険有害労働」にあたる具体的な業務の種類に関しては、各国政府が関係のある労働団体等と協議のもと決定します。協議に関しては、以下に示す5項目を考慮し議論が交わされます。

1:肉体的、心理的または性的な虐待

2:坑内、水中、危険な高所又は限られた空間

3:危険な機械等の使用、重い荷物の運搬

4:危険有害な物質、熱、騒音、振動等、不健康な環境

5:長時間労働、夜間労働、外出の不要な制限等、困難な条件

学生アルバイトと児童労働の違い

社会人になる前の学生・生徒が働く事例として、学生アルバイトが存在します。これは児童労働とは異なります。教育を受けられない、自由に遊ぶ時間がない等、子どもたちが健全に育つ事が難しいという点で、これらは区別して考えられています。

- 学生アルバイト

- 学生が学業と両立しながら働く合法的な労働です。労働基準法に基づき、保護された条件のもとで働くことができます。

- 児童労働

- 児童(未成年者)が、法律に反して過酷な労働や不適切な条件下で働かされることを指します。これは国際労働機関(ILO)や日本の法律で禁止されています。

児童労働の現状

児童労働の人数

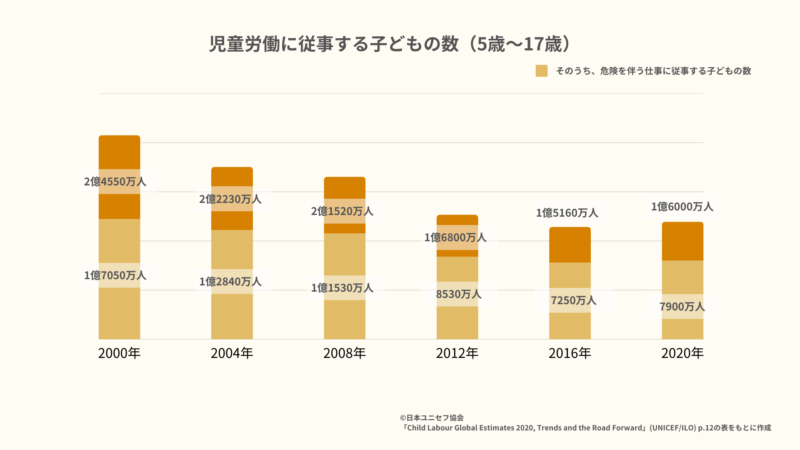

国際労働機関(ILO)と国連児童基金(ユニセフ)が2021年に発表した報告書によると、児童労働に従事している5~17歳の子どもたちは世界で約1億6000万人います。これは、世界の子どもたちの9人に1人の割合です。そのうち、約7,900万人は、危険を伴う仕事を強いられています。

国際労働機関(ILO)が2000年に世界推計値を発表して以来、20年に渡って減少し続けた児童労働数が、初めて増加しました。増加した原因の1つに、世界で大流行した新型コロナウイルスによる貧困層の増加が影響していることが指摘されています。

参考:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_act04_02.html

(元の引用:https://www.unicef.or.jp/news/2021/0119.html)

児童労働が多い地域

世界で最も児童労働の多い地域は、サハラ以南のアフリカです。ケニアやソマリア、スーダンなどの地域では、約8,660万人もの子どもたちが働いています。これは世界の児童労働数の半数以上を占める割合です。

児童労働の70%が農業分野

世界の児童労働の70%が、漁業・林業・畜産等を含む農業分野に集中しています。子どもたちはコーヒーやタバコなどの大規模農場で働いていたり、家族で管理している農地で仕事を強いられています。金や希少金属などを採掘する鉱山労働もこの分野に含まれます。

2016年に国際労働機関(ILO)が発表した報告書によると、農業分野を除いた残り3割には、

・路上販売や家事使用人などのサービス業(17.2%)

・サッカーボールの手縫い作業などを行う工業・製造業(11.9%)

などがあります。

見えない児童労働「家事労働」

子どもたちが自宅で行う家事は、家庭生活及び成長過程の一部であり、これは問題視する必要はありません。しかし、その仕事量が多く学業に支障をきたすほどであった場合、それは児童労働と等しく考えるべきです。

自宅で家事を行う子どもも、他人の家庭に雇われて家事を行う子どもも、行う作業は同じようなものであるかも知れませんが、後者は「雇用」という形態の元で働いています。

このような家事労働は拘束時間が長くなることや、閉鎖空間での虐待や暴力が発生するリスクが考えられます。一見肯定的に捉えられる家事労働だからこそ、「見えない児童労働」であると言われています。

日本における児童労働問題

児童労働は貧しい国の問題であると考えられる事が多いですが、日本でもこの問題は存在します。2015年の厚生労働省の調査によると、

・子どもに関する労働基準法関係法令違反は297件、

また同年に警視庁は、

・児童労働に相当すると考えられる福祉犯や人身売買の被害者数は合計6,251件

と報告しました。日本での児童労働は、性関連のものが多い傾向にあります。児童ポルノや出会い系ビジネス、援助交際などがこれに当てはまります。

世界の児童労働が多い国・地域

世界の児童労働が多い国・地域 1位:アフリカ

サハラ以南のアフリカ地域には、児童労働に従事する5〜17歳の子どもの数が8,660万人存在します。全世界の児童労働に従事する子どもたちの約4〜5人に1人(23.9%)の割合です。

農業を国の主要産業としている国が多く、農業を行ううえでの労働力として子どもたちが働かざるを得ない状況があります。

世界の児童労働が多い国・地域 2位:アジア太平洋

アジア・太平洋地域では、児童労働に従事する5〜17歳の子どもの数が4,870万人存在します。

インドやパキスタンでの手縫いによるサッカーボールの製造等がこの地域では多いです。人口が多い中国では、農村部と都市部の貧富の差が激しく、農村部の子どもたちが働かざるを得ない状況に追い込まれているケースもあります。

世界の児童労働が多い国・地域 3位:南北アメリカ

南北アメリカ地域では、児童労働に従事する5〜17歳の子どもの数が830万人存在します。

ブラジルのプランテーション(大規模農場)などで働く子どもたちが存在します。また、アメリカ国内では、安定した職に就けないメキシコ系移民が、生活のために児童労働を行わざるを得ない状況に置かれていることもあります。

参考:Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward – UNICEF DATA

児童労働の原因

貧困がもたらす児童労働

地域や国の貧困は、子どもたちの「教育機会の欠如」に直結します。その日を生きていくために、教育よりもお金を稼ぐことを優先する状況や、地域の慣習により、学齢期に結婚せざるを得ない状況などが考えられます。

十分な教育を受けられずに成長した子どもたちは、安定した職に就く事が難しく、その家庭に生まれた子どもたちもまた児童労働から抜け出せない悪循環に繋がります。

ビジネス社会がもたらす児童労働

子どもを安い労働力として雇用するビジネスが世界的に横行しています。安い商品を求める私たちの消費行動も、商品の生産過程で児童労働を引き起こす間接的な原因となります。

昔からの習慣がもたらす児童労働

児童労働の割合が高いインドやバングラデシュでは、「ダウリ」と呼ばれる結婚持参金の習慣があります。これは、結婚するときに女性の家から男性の家にお金や物品、家畜などを贈ることです。

・女性の年齢が高いと相場が上がる

・十分な額が払えないことを理由に離婚を言い渡される

ことなどが背景にあり、結婚時に多額のお金を必要とすることから、児童労働をせざるを得ない状況となることがあります。

児童労働を解決するために

国際条約による禁止

国際労働機関(ILO)は国際条約で児童労働を禁止しており、国連も「子どもの権利条約」で子どもの基本的人権を認めています。多くの国はこれらの条約に賛同し、国内法の整備を進めています。

SDGsによる目標設定

SDGs8「働きがいも経済成長も」で示されたターゲットの1つに、次のような文があります。

ーーーーーーーーーーーーー

むりやり働かせること、奴隷(どれい)のように働かせること、人を売り買いすることを終わらせるために、効果的な取り組みを緊急におこない、子どもを兵士にすることをふくめた最悪の形の児童労働を確実に禁止し、なくす。また、2025年までに、あらゆる形の児童労働をなくす。

ーーーーーーーーーーーーー

SDGsでは、大人の労働者だけでなく、児童労働に従事する子どもたちも対象者として、世界が解決するべき問題を示しています。

参考:https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/

日本企業の児童労働問題への取り組み「フェアカカオプロジェクト」(株式会社ロッテ)

チョコレートで有名な株式会社ロッテでは、カカオ豆の約8割を調達するガーナ共和国で、持続可能なカカオ産業の実現に貢献する活動を進めています。

「フェアカカオプロジェクト」では、現地パートナーと協力して、児童労働をモニタリングするシステム(CLMRS)を用いて支援を行っています。CLMRSは、教育の大切さや、児童労働の定義などについての啓発からスタートし、児童労働の発見・是正だけでなく、モニタリングで地域ごとの課題を明らかにします。その後のフォローアップも欠かさず、仕組み全体で継続的な改善に繋げます。

参考:児童労働の撤廃を目指して実証実験を始めるよ!|Shall we Lotte

また、児童労働のリスクが少ない生産地域を指定し、そこから調達するカカオ豆に一定の割増金(プレミアム)を上乗せして支払う「地域指定購入」も行っています。

児童労働問題を解決するために私たちにできることは?

寄付で応援

児童労働問題の支援を行っている団体・企業はいくつかあります。

- 日本ユニセフ協会

日本ユニセフ協会では、子どもたちを過酷な労働から守り、学校教育へとつなげる活動を行っています。学校に通うための学用品や入学金の支援、仕事が原因となり病気にかかった子どもたちの医療支援、貧困家庭のための生計向上支援などの支援に取り組んでいます。

- 国際子ども権利センター

国際子ども権利センターでは、「子どもが学び、遊び、いきいきと過ごせる子どもにやさしい社会を」をスローガンに掲げています。カンボジアやインドで、現地のパートナー団体と連携し、様々な支援活動・啓発活動を行っています。

- ワールド・ビジョン

国際NGO ワールド・ビジョンでは、設立から70年以上にわたって、アフリカをはじめとする世界中の開発途上国での支援活動に力を入れています。地域の人たちと共に、政府への働きかけや、教育の質の向上、法制度の整備、啓発活動など、活動の幅が広いことが特徴です。

ここで紹介した3団体以外にも、様々な取り組みが世界で行われています。それぞれの団体の活動に対する思いなどをじっくり確認し、まずは寄付から、活動を応援してみませんか?

フェアトレード商品で応援

フェアトレード商品の購入もまた、児童労働の解決に繋がります。フェアトレードは、製品を生産する農家や労働者に対して、適正な賃金と労働条件を提供することを重視しています。

身近な企業の一例として、スターバックスでは、店頭で扱う99%のコーヒー豆をエシカル(倫理的)な方法で調達しています。毎月20日には「エシカルなコーヒーの日」として啓発活動を行うなど、フェアトレードの普及に積極的に取り組んでいます。

フェアトレードについて詳しく知りたい方はこちら

https://socialactcareer.com/magazine/613/

参考:ETHICALLY CONNECTING DAY 想いをつなぐコーヒー – Starbucks Stories Japan

ボランティアで応援

児童労働をなくすための支援活動やプロジェクトはいくつも存在します。現地に赴いて活動することは難しくとも、児童労働問題の啓発活動を行う団体でのボランティアもまた、私たちができることの1つです。

団体によってはイベントの運営や、団体活動に必要な翻訳業務、団体が発行する広報誌のデザインなどに関われるかもしれません。興味を持った団体をぜひ調べてみてください。

まとめ

ここでは、世界に存在する児童労働の実情や、児童労働が発生する背景、解決に向けた取り組みなどを紹介しました。

毎年6月12日は児童労働反対世界デーです。日本に住んでいる私たちも他人事とは考えず、まずは企業の取り組みや個人でできることなどを知ることから初めてみませんか?

update: 2025.2.11