日本の地方創生の成功事例5選を紹介!|海外の事例からも考える成功のカギとは?

update: 2025.2.11

Contents

日本の地方創生の成功事例5選を紹介!|海外の事例からも考える成功のカギとは?

地方創生とは?

地方創生とは、地域を活性化させるための取り組みを通して地域の課題を解決し、誰もが暮らしやすいと感じるまちをつくっていくことです。最近は社会問題として国内の都市部と地方部の生活格差などの是正が多く取り上げられていますが、実は地方創生に悩み、新しい取り組みを探している国は日本だけではありません。

今回は日本の事例だけでなく、海外で取り組まれている活動にも着目しながら、「地方創生」という社会課題とその取り組みについて深掘りしていきます!

地方創生は何のために行われているの?

-地方創生の定義

まず、「地方」と「地域」の違いをしっかり理解しておく必要があります。

地方:行政区単位で区切られた範囲・空間

地域:人の集まりで区切られた範囲・空間

ここで「富士山」を例にして考えてみます。富士山を観光資源とする地域と聞くと、静岡県や山梨県はもちろん、少し離れた神奈川県の一部地域も、富士山を観光資源とする「地域」としてひとくくりに表す事ができます。しかしここで紹介したようにそれぞれの県や市区町村は行政区としては異なります。この場合、同じ「地方」であるとは言えません。

地方創生とは、自治体や民間企業、住民といった「地方」の主体者が産業振興策など特色のある施策の推進により、人口減少を抑止し、持続可能な社会の形成を目指す政策または一連の取り組みを指します。

参考:地方創生とは?自治体による取り組みやSDGsの関係|ジチタイムズ

-始まりは日本政府の「まち・ひと・しごと創生法」

2014年9月、東京を中心とした都市部への過度な人口集中を危惧し、日本政府は「まち・ひと・しごと創生法」を制定しました。以降、中央・地方両政府一体となった取り組みが日本全国で行われてきました。

しかし地方を活性化する国の事業は、今回の地方創生が初めてというわけではありません。1977年に制定された第三次全国総合開発計画における「田園都市構想」や、2007年11月末に策定された「地方再生戦略」など、過去にも様々な地方の振興策が実施されてきました。しかし、過去の政策と今回の「まち・ひと・しごと創生法」には大きな違いがあります。それは、政策を実施する主導者です。「まち・ひと・しごと創生法」では、地方自治体が政策の主導者となり、国から交付金を得てそれぞれの地域を独自の政策で盛り上げていきます。

地方創生の各事業は、2022年度時点で以下の地域で取り組まれています。

- 地方創生推進交付金関連事業:全都道府県と約8割の市区町村

- 地方創生拠点整備交付金関連事業:44道府県と約5割の市区町村

-地域経済の活性化

地方創生を目指す様々な政策の実施によって、当該地域の地域経済を活性化させることができます。日本政府が地方創生に注力している一方、具体的な成果につながっていない自治体も少なくありません。それは、「短期的な視点での取り組みになりがち」であることが問題点として挙げられます。一度のにぎわいで終わってしまうような施策ではなく、移住・定住の促進、地域産業の振興、インフラ整備、観光振興など、多岐にわたる取り組みで地域経済を活性化し続けることが大切です。

(文字が多めなのでイラスト・写真挟んでもいいのかもしれないです)

-地域の人口を維持・発展させる

現在日本では地方の急速な高齢化・少子化が叫ばれています。地方の人口減少は、その地域の衰退や消滅を招く大きな要因となります。

地方創生の始まりともなった「まち・ひと・しごと創生法」を改定し、2023年には2027年までの5ヶ年計画の総合戦略として「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を策定しました。ここでは、デジタルの力を活用した地方の社会課題解決を通して、地方の人口流失を食い止める4つの目標を定めました。

1:地域に仕事をつくる

2:人の流れをつくる

3:結婚・出産・子育ての希望を叶える

4:魅力的な地域をつくる

それぞれの目標における様々な事例が、公式サイトに掲載されています。魅力的な地域づくりによって、地域の人口維持、さらには人口を増加させることが地方創生のキーポイントとなっていきます。

参考:デジタルの力を活用した地方の社会課題解決|デジタル田園都市国家構想

日本における地方創生の成功事例7選

ここでは、日本国内の地方自治体で実際に取り組まれている地方創生に関する事例を紹介します。

-【観光産業】で地方創生!

・高知県高知市「気分高まる観光地『感!高知』」キャンペーン

2022年高知県高知市は、afterコロナのターゲットインサイト(自粛の分、心の活力や感情を取り戻したいという消費意欲)を捉えたブランド戦略を立案しました。全国の地方自治体が実践している「自然体験観光」とはひと味違い、多彩な観光資源を持つ高知市の力を最大限発揮し、

・雄大な自然や伝統文化を肌で感じ、心躍る観光

・土佐が生んだ食文化に、心満たされる観光

・四季折々の景色や歴史ロマンに、心癒される観光

という柱を立て、『体感!高知』『食感!高知』『情感!高知』という3つのテーマで展開しています。本キャンペーンは第7回JLAA地方創生アワード最優秀賞を受賞しました。

参考:JALL地方創生アワードについて

-【雇用創出】で地方創成!

・佐賀県有田町「うちやま百貨店」

佐賀県有田町では、地元の名店を束ねる「うちやま百貨店」を開催しました。有田焼の歴史、伝統、文化が根付く、有田町の伝統的建造物群保存地区(内山地区)を百貨店に見立てた取り組みです。訪問客は個性あふれる魅力的な店舗を巡りながら、まちあるきとお買い物が楽しめる一方、地域の産業を活性化し地域雇用の創出にも影響を与えました。

参考:https://www.arita.jp/news/pickup/6214.html

-【教育分野】で地方創生!

・島根県立隠岐島前高等学校「高校魅力化プロジェクト」

地域の人口減少・少子化は学校の生徒数の減少によって、全国で廃校となる小中高校が多く存在します。そこで、教育内容や地域の教育環境を魅力的なものにし、生徒に選ばれる学校を目指す「高校魅力化プロジェクト」が全国で始まっています。

島根県の離島、海士町にある「島根県立隠岐島前高等学校」は、全国に先駆けて地域ぐるみで高校魅力化に取り組みました。社会課題の先進地である地域に飛び出す機会はもちろん、海外に飛びだす機会や、生徒同士が学び合う授業や、自ら計画を立ててそれを実行していく自立学習支援も魅力のひとつです。本高校では生徒数の倍増に成功し、全国の廃校寸前の高校やその地域にも本プロジェクトは広まりました。

参考:https://www.dozen.ed.jp/category/local/

-【移住促進】で地方創生!

・北海道栗山町「くりやまクリエイティブステイ」

「くりエイトするまち」を目指す北海道栗山町では、地域に根差したローカルクリエイターを目指す方の移住を応援しています。移住を検討しているライターやハンドメイド作家などクリエイターに対して、実際に創作や販売をしながらショートステイを体験できる取り組みを始めました。

参加したクリエイターは町内のものづくりDIY工房を自由に使用し、町内の魅力や作成した作品をSNSを通して発信します。ものづくりにスポットを当てた町おこしと、移住政策のコラボは、他の地域には見なれない特色です。(現在は募集を停止しています)

参考:https://smout.jp/plans/4000

-【農業・酪農分野】で地方創生!

・静岡県富士宮市「富士の国乳業」

静岡県富士宮市北山にある「富士の国乳業株式会社」は、富士宮市内の酪農生産者が出資し合い設立されました。会社の設立には、地産地消や食育を目指す行政と酪農家の熱意と地元銀行による手厚いサポートがありました。会社は2016年に設立し、2018年からは市内の小中学校で「ふじのくに富士山ミルク」の提供が始まりました。

2022年度には、しずおか食セレクション「頂(いただき)」に認定され、酪農製品のブランド化で地方創生を進めました。

参考:https://fujinomiya-foodvalley.jp/columns/42182.html

海外における地方創生の成功事例

上で紹介したように、様々な個性豊かな地方創生に向けた取り組みが日本各地で行われています。ここからは、少し視野を広げて、国外で実施されている地方創生に関する事例を紹介します。

-人口の都市流出は世界規模で発生している

日本では、地方の過疎化、少子高齢化や人口減少が、大きな社会問題として取り上げられています。このように、人口が地方部から都市部に移動する「都市流出」は、日本国内だけではなく、先進国をはじめとした世界の様々な国と地域で見られる現象です。

国連は、「2030年までに、世界の人口の10人に6人が都市部に居住する」ことを示しています。過密した人口を抱える都市部では、大気汚染、交通混雑や感染症リスクの増加など、様々な都市問題が顕在化します。現状はもちろん、これから先も、地方を活性化させる「地方創生」という取り組みはますます重要になっていきます。

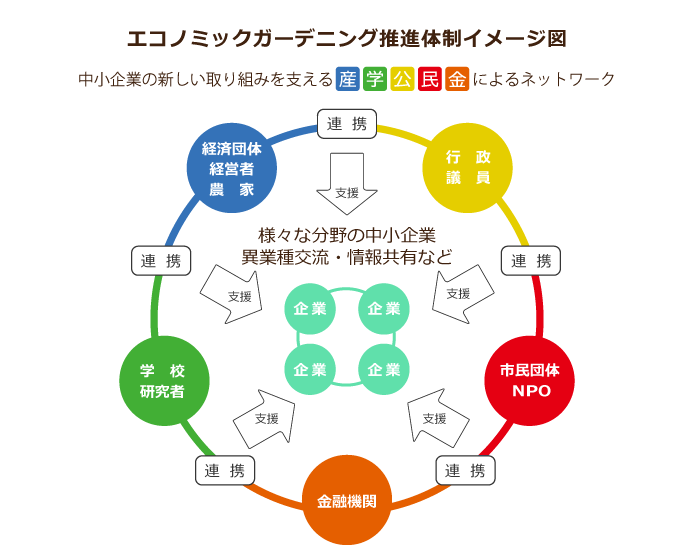

-アメリカ/コロラド州 「エコノミックガーデン」

1989年、アメリカ/コロラド州に位置する人口約4万人の町リトルトンでは、新たな地域経済開発手法が実践されました。その手法は「エコノミックガーデン」と呼ばれ、庭師による造園に擬して、地域を“土壌”として中小企業を“植物”のように育んでいきます。外部から企業を誘致するのではなく、地元の中小企業を育成・支援することで、地域経済を活性化させることを目指す政策です。

「エコノミックガーデン」を推進するにあたり、

・産:地域の経営者や商工団体

・学: 大学などの学術機関や研究者

・公: 自治体の公務員や議員

・民: NPOや住民

・金: 金融機関

がお互いに連携することで、地域経済を活性化させることができます。1つの小都市で始まった本取り組みは、15年間で雇用が2倍となり、税収は3倍を達成しました。現在では、全米の様々な地域でみられる取り組みとなりました。

-オーストリア/ギュッシング 「エネルギーの地産地消」

ギュッシング市はオーストリア東端に位置する人口約4,000人の地方都市で、州内で最も 貧困に苦しむ都市でした。市内の人口流出と高齢化に歯止めがかからず、自治体の税収入が減少する悪循環を打破するため、1995年に、豊富な森林資源を活用したバイオマス熱併給発電事業を開始しました。

「エネルギーの地産地消」を目標に掲げ、企業誘致にも全力を注ぎました。他地域よりも安価にエネルギーを提供し、企業活動で出る木屑や端材の買い取りも進めました。最終的には、大手企業2社を含む計50社にも及ぶ企業の誘致に成功し、1000人以上の雇用創出や、税収を10年で約4倍に増加させる成果を示しました。このような取り組みは他の自治体でも関心を集め、ヨーロッパのみならず、世界中から視察が訪れる都市になりました。

参考:https://www.chisou.go.jp/tiiki/kankyo/kaigi/pdf/sdgs_kaigai_20220325.pdf

世界の事例を日本で試してみたら…

上記で紹介したように、海外では、さまざまな地方で特徴的な取り組みが行われています。海外での成功事例を日本の自治体に試してみたらどうなるのか?ここでは、「アカデミックガーデン」を実際に地域で取り組んだ千葉県山武市の取り組みを紹介します。

-アメリカ/コロラド州「アカデミックガーデン」を千葉県山武市で実践

山武市は、進取の気性が旺盛な地元の中小企業が長生きして繁栄するようなビジネス環境を構築するため、地域活性化の手法として「エコノミックガーデニング」を推進しています。

地域の商売人や農業者が深く繋がり合うことで生み出す「相互利益の創造」、つまり、「我々の、我々による、我々のための、ビジネスモデル構築」を目指し、地域内の人や企業・団体の繋がりを最大限に活かしたイベントを数多く進めています。

参考:https://eg-sammu.jp/info/event

地方創生を成功させるカギ

-地域資源の活用

地方創生を成功させるポイントとして、「地域の魅力・特色」を最大限発揮させる事ができる政策に取り組む事が大切です。この町だからこそ豊富にあるもの、この地域の発展に欠かせないものやことは、ぞれぞれの地域で異なります。地域資源を最大限活用し、地域の経済発展を目指しましょう。

-県外企業との連携

地方創生とは、必ずしもその地域内で完結するようなものである必要はありません。当該地域のこれからの進むべき方向性を考えてみると、そのビジョンに共感する、協働したいと考える外部の企業や団体は数多く存在するはずです。外部と連携は、その地域の潜在能力を呼び起こす着火剤となるかもしれません。

-市民参加型

上で紹介した「アカデミックガーデン」のように、地域の住民や企業、学生が集まり、市民参加型の地方創生事業は、これから先も広がっていく事が予想されます。潜在的な市民の力も、有効的に活用する事ができたら、地方創生はさらに飛躍するのではないでしょうか。

まとめ

ここでは、日本や世界の地方で取り組まれている、地方創生に関する取り組みを紹介しました。今回紹介した取り組みはどれも、「その地域でしか味わえない魅力や強み」を最大限活かしている政策でした。「地域の魅力に気づくこと」も、地方創生の最初に一歩になるのかもしれません。

update: 2025.2.11