SDGs12「つくる責任つかう責任」の現状と取り組み事例を解説!|私たちにできることは?

update: 2025.1.23

Contents

- SDGs12「つくる責任つかう責任」の現状と取り組み事例を解説!|私たちにできることは?

- SDGs12「つくる責任つかう責任」とは

- SDGs12「つくる責任つかう責任」達成を目指す日本の現状とは?

- SDGs12「つくる責任つかう責任」達成を目指す世界の現状とは?

- もしこのままの生活が続くとしたら…

- 「エシカル消費」に注目して私たちの生活を見直そう!

- SDGs12「つくる責任つかう責任」達成のために私たちにできること

- SDGs12「つくる責任つかう責任」達成のために働く日本の企業/自治体を調べてみよう!

- -ネスレの取り組み

- -JAPAN AIRLINESでの取り組み

- -消費者庁が行う啓発活動

- -栃木県宇都宮市での取り組み

- SDGs12「つくる責任つかう責任」のまとめ|私たちのできることは?

SDGs12「つくる責任つかう責任」の現状と取り組み事例を解説!|私たちにできることは?

SDGs(持続可能な開発目標)の一つである「つくる責任 つかう責任」は、私たちの日常に密接に関わる重要なテーマです。企業や消費者が共に持続可能な社会を築くために求められる行動とは何か?この記事では、SDGs12の現状や企業、各国、自治体の具体的な取り組みを紹介し、私たち一人ひとりができることについて考えます。エシカル消費や食品ロス削減など、身近な行動で未来を変える一歩を踏み出しましょう!

SDGs12「つくる責任つかう責任」とは

技術の発達により、私たちの生活は様々な工業製品で溢れています。SDGsの目標12として掲げられている「つくる責任つかう責任」は、今の私たちの生活に欠かせないキーワードです。

-SGDs12「つくる責任つかう責任」が理想とする未来

”生産者も消費者も、地球の環境と人々の健康を守れるよう、責任ある行動をとろう”

「つくる責任つかう責任」について深く考えて行動しなければいけないのは、企業や工場だけではありません。後先を考えない生産・消費活動を続けていれば、いずれ地球上に存在する資源は底をつき、環境汚染により生物が住めない環境になる恐れがあります。

つくる側(企業など生産者)には、省資源かつ高品質なものを得られるような生産体制の構築が求められます。反対に、つかう側(私たち消費者など)にはリサイクルや廃棄の削減、3Rを意識した行動が求められます。

これらの責任を意識した行動をとることで、次の世代に地球をつなげていくことができます。限りある資源やエネルギーを大切にし、長期的に使用できる未来をみんなで作っていきましょう!

-SDGs12「つくる責任つく責任」の11個のターゲット

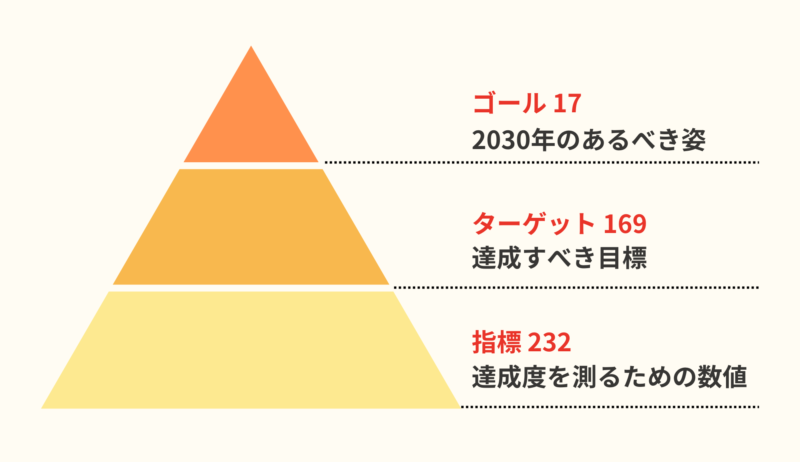

SDGsのゴールは「つくる責任つかう責任」のように2030年の社会全体のあるべき姿を表しています。また、それぞれのゴールには、具体的な目標である「ターゲット」が設定されていて、「ターゲット」の達成度を測るために「指標」が設けられています。

参考:https://sdgs.city.sagamihara.kanagawa.jp/169-target/

SDGs12「つくる責任つかう責任」では、11個のターゲットが設定されています。11個のターゲットは、

・8つの達成目標(次の表で12-1のように数字で示されたもの)

・3つの実現のための方法(次の表で12-aのようにアルファベットで示されたもの)

から構成されています。

| 12-1 | 持続可能な消費と生産の10年計画※を実行する。先進国がリーダーとなり、開発途上国の開発の状況や対応力も考えに入れながら、すべての国が行動する。 |

| 12-2 | 2030年までに、天然資源を持続的に管理し、効率よく使えるようにする。 |

| 12-3 | 2030年までに、お店や消費者のところで捨てられる食料(一人当たりの量)を半分に減らす。また、生産者からお店への流れのなかで、食料が捨てられたり、失われたりすることを減らす。 |

| 12-4 | 2020年までに、国際的な取り決めにしたがって、化学物質やあらゆる廃棄物(ごみ)を環境に害を与えないように管理できるようにする。人の健康や自然環境に与える悪い影響をできるかぎり小さくするために、大気、水、土壌へ化学物質やごみが出されることを大きく減らす。 |

| 12-5 | 2030年までに、ごみが出ることを防いだり、減らしたり、リサイクル・リユースをして、ごみの発生する量を大きく減らす。 |

| 12-6 | とくに大きな会社やさまざまな国で活動する会社に、持続可能な取り組みをはじめ、会社の成果を報告する定期的なレポートに持続可能性についての情報をふくめるようにすすめる。 |

| 12-7 | 国の政策や優先されることにしたがって、国や自治体がものやサービスを買うときには、それが持続可能な形で行われるようすすめる。 |

| 12-8 | 2030年までに、人びとがあらゆる場所で、持続可能な開発や、自然と調和したくらし方に関する情報と意識を持つようにする。 |

| 12-a | 開発途上国が、より持続可能な消費や生産の形をすすめられるよう、科学的および技術的な能力の強化を支援する。 |

| 12-b | 地域に仕事を生み出したり、地方の文化や特産品を広めるような持続可能な観光業に対して、持続可能な開発がもたらす影響をはかるための方法を考え、実行する。 |

| 12-c | 資源のむだづかいにつながるような化石燃料(石油など)に対する補助金の仕組みを変える。そのために、各国の状況に応じて、税金の制度を改正したり、有害な補助金があれば環境への影響を考えて段階的になくしたりして、化石燃料が適正に売り買いされるようにする。そのとき、開発途上国の状況や必要としていることなどを十分に考え、貧しい人や影響を受けるコミュニティが守られるようにして、開発にあたえる影響をできる限り小さくする。 |

※持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み:2012年の国連持続可能な開発会議(リオ+20)で決められた。各国からの拠出金で設立された基金を通じて、二酸化炭素の排出を減らすライフスタイルと持続可能な消費と生産を実現する社会の仕組みを作ることを目指した計画

参考:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/sdgs_target.html

SDGs12「つくる責任つかう責任」達成を目指す日本の現状とは?

-日本の現状

SDSNとベルテルスマン財団が発表しているレポート「SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT(持続可能な開発報告書)」によると、2024年度における日本の総合スコアは79.9で世界18位でした。

SDGs12「つくる責任つかう責任」に関して、7つの目標の達成度を測るための指標(Performance by Indicator)が設けられています。それぞれの指標は以下の通りです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・1人あたりの電子廃棄物量

・人口1000人あたりの生産に起因する大気汚染

・人口1000人あたりの輸入に起因する大気汚染

・1人あたりの生産に起因する窒素排出量

・1人あたりの輸入に起因する窒素排出量

・1人あたりのプラスチック廃棄物の輸出量

・1人あたり1日に排出するリサイクルされない都市固形廃棄物

参考:SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2024

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここでは、日本国内でゴミとして扱われている「食品ロス」や「衣料廃棄物」について、具体的な量を考えていきます。私たちの生活は、食品も衣料品も、多くが海外からの輸入に頼っています。これらの廃棄量を減らすことは、上で取り上げた指標にいい影響をもたらすことができます。

〇食品ロス

日本でも1年間に約612万トン(2017年度推計値)もの食料が捨てられており、日本人1人当たり、お茶碗1杯分のごはんの量が毎日捨てられている計算になります。日本の食料自給率は先進国の中でも低く、多くの食べ物を海外からの輸入に頼っています。しかしながら、多くの食品ロスを生み出しているという状況は、社会全体で解決していかなくてはならない課題の一つです。

参考:https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2010/spe1_01.html

〇衣料廃棄量

ファストファッションの台頭により、誰もが、気軽に、手軽に、流行を意識した衣料品が購入しやすくなりました。しかし、気軽に購入された衣料品はまた、気軽に廃棄されている現状があります。衣料品の供給量は1990年の約20億着から2019年には約2倍の約40億着に増加しています。それに対して、1年間に約51万トンの衣服が捨てられています。

SDGs12「つくる責任つかう責任」達成を目指す世界の現状とは?

-年間25億トンの食品が廃棄されている社会

WWF(世界自然保護基金)と英国の小売り大手テスコが2021年7月に発表した報告書によると、世界で栽培、生産された全食品のうち約40パーセントに当たる25億トンの食品が年間で廃棄されていることが読み取れます。

実は発展途上国でも食品ロスは発生していますが、その原因は先進国とは違います。技術不足で収穫ができないこと、流通環境や保存・加工施設が整っていないことなどがあげられます。

参考:https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/driven_to_waste_summary.pdf

-年間21億トンのゴミが引き起こす環境破壊

イギリスの国際的なリスク分析会社Verisk Maplecroftは、2019年に世界194カ国における廃棄物とリサイクルの状況について調査した結果を公開しています。このレポートによると、世界で毎年約21億トンもの都市廃棄物が排出され、このうちリサイクルされているのはわずか16%でした。

参考:Waste Generation and Recycling Indices 2019|Circular Online

もしこのままの生活が続くとしたら…

経済成長と技術の発展によって、世の中には手軽で便利なものがあふれ、私たちの生活は物質的に豊かで快適になりました。その一方で、「大量生産・大量消費・大量廃棄」という使い捨て型の社会は、毎日大量のゴミを排出しています。

人間が消費する生物資源の量が、地球が1年に再生できる生物資源の量を超える日を「アース・オーバーシュート・デー」と呼びます。これをもとに考えると、1月1日より始まった私たちの生活は、8月1日(2024年のオーバーシュートデー)で地球上のすべての資源を使い果たしてしまいます。8日2日以降、私たちは資源を一切使わずに日々の生活を送れるでしょうか?未来の地球上の資源を【前借り】して今の私たちの生活は成り立っています。

「アース・オーバーシュート・デー」は年々早まっています。みなさんの生活スタイルを変えるアクションで地球の資源を未来につなげていきましょう。

「エシカル消費」に注目して私たちの生活を見直そう!

-エシカル消費とは?

エシカル消費(倫理的消費)とは、一言で言えば「消費を通した社会貢献」です。消費を通して何らかの社会課題の解決に貢献したり、そうした課題に取り組む事業者を応援したりする取り組みのことを、「エシカル消費」と呼びます。

SDGs12「つくる責任つかう責任」達成のために私たちにできること

〇食品ロスの削減

食品ロスの原因は、大きく分けて2つあります。1つは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど小売店での売れ残りや返品、飲食店での食べ残し、売り物にならない規格外品といった事業系食品ロス(328万トン)です。もう1つは、家での料理の作り過ぎによる食べ残しや、買ったのに使わずに捨ててしまうこと、料理を作る時の皮のむき過ぎなどの家庭系食品ロス(284万トン)です。

毎日の買い物で食べきれる量を購入することや、賞味期限/消費期限が近い商品から購入することなどを心がけてみてください。

参考:https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2010/spe1_01.html

〇衣料廃棄物の削減

2019 年 8月には、国連が個人の気候変動対策を呼び掛けるActNowキャンペーン の一環として、「ファッションチャレンジ」を立 ち上げました。アップサイクルなどを通じて持 続可能なファッションを推進する取り組みです。アップサイクルとは、本来であれば捨てられるはずの廃棄物に、デザインやアイデアといった新たな付加価値を持たせることです。

流行に流されすぎず、アップサイクルなどの取り組みを私たちの生活にも取り入れながら、長く使い続けたいとおもえる衣料品を見つけていきましょう。

参考:https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202104_06.pdf

SDGs12「つくる責任つかう責任」達成のために働く日本の企業/自治体を調べてみよう!

SDGs12「つくる責任つかう責任」達成のために働く企業や自治体を一部ご紹介します。

-ネスレの取り組み

食品飲料メーカーであるネスレでは、従来から持続可能性を重視した取り組みを積極的に続けてきました。

ネスレ日本を含むネスレ全体は「2025年までにプラスチックパッケージの95%以上をリサイクル可能に設計すること」や「2025年までにバージンプラスチックの使用量を3分の1削減する(2018年対比)」ための取り組みを強化しています。

参考:https://www.nestle.co.jp/csv/sdgs/sdgs12

-JAPAN AIRLINESでの取り組み

JALグループでは、資源循環型社会の実現に向けて、JALグループ環境方針にもとづき、各事業のプロセスにおける4R*(リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル)を推進しています。

私たちがよく耳にする3R(リユース、リデュース、リサイクル)のほかに、ゴミになるものを持ち込まないという意味の、リフューズを掲げています。

参考:https://www.jal.com/ja/sustainability/environment/limited-resources/

-消費者庁が行う啓発活動

消費者庁新未来創造戦略本部では、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動からの脱却を目指し、様々な取り組みを行ってきました。

中でも、「エシカル甲子園」では、エシカル消費の推進に積極的に取り組んでいる高校生がエシカル消費に係る各自の取組について発表する場を設け、特に優れたものを表彰します。

-栃木県宇都宮市での取り組み

宇都宮市では「もったいない残しま10!」というスローガンのもと、食材の使い切りや

料理の食べ切りを推進しています。

・テイクアウトでも料理は10割食べ切る!

・食材は10割使い切る、料理は10割食べ切る!

・毎月10日は「残しま10!」の日!10日は冷蔵庫をチェックして、食材管理を行う。

などの取り組みを進めています。

SDGs12「つくる責任つかう責任」のまとめ|私たちのできることは?

ここでは、SDGs12「つくる責任つかう責任」に関して、現状の社会課題と政府機関や企業、自治体が行う取り組みについて紹介しました。「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費から脱却し、私たち一人ひとりが責任を持った行動を行い続けることで、日本、世界の現状は少しづつ変えられるはずです。

エシカル消費や食品ロスの削減、脱ファストファッションなど、気になったキーワードから毎日の生活を見直すきっかけを作ってみませんか?

update: 2025.1.23