飢餓・食糧問題を解決したい人へ|世界の飢餓の現状と原因、4つの解決策とは|SDGs目標2「飢餓をゼロに」を考える

update: 2024.12.17

飢餓・食糧問題は、いまなお世界で最も深刻な社会課題の一つです。今この記事を読んでいる皆さんも、飢餓や、それを引き起こす食糧問題に対して課題意識を持っているのではないでしょうか。

実際、いまだに多くの国と地域で、飢餓に苦しむ人々がいます。しかし、ではどうすれば飢餓を解決できるのか、重要なのはその解決策ですよね。

複雑な飢餓・食糧問題の解決方法を考えるためには、まず問題の現状と、原因をしっかりと理解することが大切です。

この記事では、飢餓をなくしたい、食糧問題の解決に少しでも貢献したいと考えているすべての方に向けて、飢餓・食糧問題の世界の現状と、根本的な原因、そして最後に4つの解決策を、具体的な事例とともに紹介します。

この記事があなたにとって、何かのきっかけになれば幸いです。ぜひ、最後までお読みください。

Contents

飢餓・食糧問題を解決したい人へ|世界の飢餓の現状と原因、4つの解決策とは|SDGs目標2「飢餓をゼロに」を考える

SDG目標2 「飢餓をゼロに」とは

SDGsとは、2015年に国際連合で定められた、持続可能な世界を目指す開発目標です。SDGsはその中で様々な分野の課題に言及しており、全部で17の目標と、各目標から派生した169のターゲットを含んでいます。

飢餓・食糧問題に関する開発目標は、その中で2番目の目標「飢餓をゼロに」の中で設定されており、「2030年までに、飢餓とあらゆる栄養不良に終止符を打ち、持続可能な食料生産を達成すること」を目的としています。

その達成のために各ターゲットには、食料生産における技術開発や、持続可能な農業の推進、自然災害への適応能力の向上など、食料に関わる幅広い分野での取り組みが盛り込まれています。

世界の飢餓の現状

しかし、そもそも「飢餓」とは何でしょうか。国連世界食料計画(WFP)の定義によると、飢餓とは、「身長に対して妥当とされる最低限の体重を維持し、軽度の活動を行うのに必要なエネルギー(カロリー数)を摂取できていない状態」とされています。

つまり、その人の生活にとって必要最低限の食料が得られない状態のことを飢餓と呼びます。

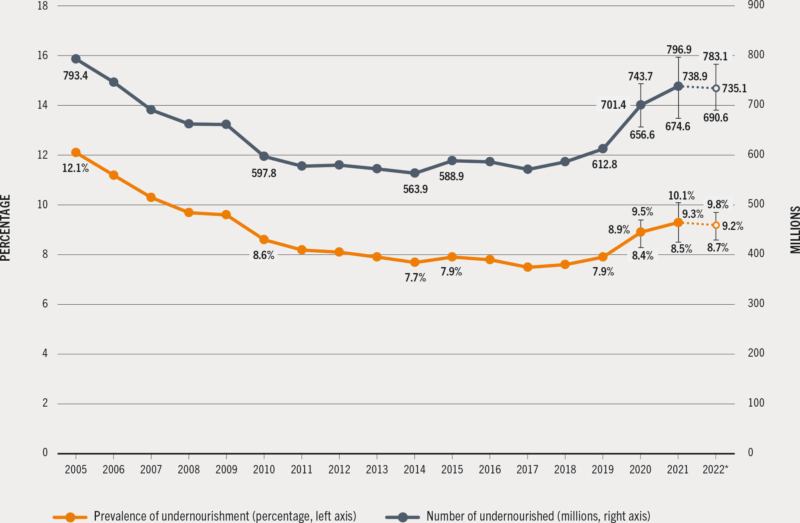

2022年の国連の統計によると、世界全体で7億3,400万人もの人々が飢餓の状態にあるとされています。世界中で約10人に1人が飢餓状態という計算です。

世界全体の飢餓人口は、2000年代に入って一時的に減少傾向にありましたが、近年活発化する気候変動の影響や、武力紛争の拡大、また新型コロナウイルスのパンデミックの影響などにより、2017年以降は増加傾向に転じています。

国連食糧農業機関(FAO):世界の食料安全保障と栄養の現状2023

飢餓が深刻な地域

中でも特に飢餓が深刻なのが、アジアとアフリカです。国連の報告書(※3)によると、2019年時点で世界で最も栄養不良の多い地域はアジア(全体の55%。3億8,100万人)で、2番目はアフリカ(全体の36%。2億5,000万人)となっています。

特にアフリカは現在、慢性的な飢餓によって飢餓人口が急速に増加しており、2030年までにはアジアを抜いて、世界全体の半分以上の飢餓人口を占めると予測されています。

アフリカの飢餓

アフリカの飢餓人口は現在アジアに次いで2番目ですが、飢餓蔓延率(人口全体における飢餓人口の割合)は世界で最も高い状態です。

2019年時点で、アフリカ全体の人口の19.1%が栄養不良となっており、その割合は、アジア(8.3%)や中南米およびカリブ海諸国(7.4%)の2倍以上となっています。

アフリカでは特に各地で長引く紛争や、干ばつや洪水といった災害、さらに近年のウクライナ戦争の影響による食糧価格の高騰などによって大きな打撃を受け、現在の飢餓人口の急激な増加につながっていると考えられています。

アジアの飢餓

先述の通り、アジアの飢餓人口は2019年時点で約3億8,100万人であり、飢餓状態にある人々が現在世界で最も多い地域です。

中でも深刻なのが南アジアで、人口の57%もの人々が、栄養価の高い健康的な食事をとる余裕がない状態です。

その結果南アジアでは、栄養不良によってこどもの3人に1人が発育阻害を患い、成人では肥満になる人が多い現状にあります。

日本の飢餓・食糧問題

「飢餓」と聞くと、アフリカやアジアの途上国で起きている問題とばかり思われるかもしれませんが、事実、日本にも飢餓に苦しむ人々が多くいます。

特に日本で問題となっているのが、「相対的貧困層」における飢餓です。

(相対的貧困・・・その国の文化水準、生活水準と比較して困窮した状態。具体的には、世帯の所得が、その国の等価可処分所得の中央値の半分に満たない状態のこと。厚生労働省によると、2021年時点で日本の相対的貧困率は15.4%で、およそ7世帯のうち1世帯が相対的貧困の状態にあるといわれている。)

日本の相対的貧困層の多くは、アフリカやアジアの例のように、生きるために必要最低限の食糧も手に入らない、という状況ではありません。むしろ最低限の食料のほか、一般的な住居や車、携帯電話を持っていたり、保険に入ったりもしています。要するに、一見「普通」の生活をしているのです。

しかしだからこそ、日本の飢餓問題は認知されにくく、またとても深刻な問題だと言われています。

途上国と比べて、日本で標準的な生活を送るためには非常に多くのお金がかかります。生活にはある程度の設備を備えた住居が必要ですし、仕事をするなら車や携帯、またきちんとした服装なども購入する必要があるでしょう。

そういった標準的な生活を送るために必要な出費が積み重なり、日々の食費を圧迫し、結果として栄養価の高い健康的な食事をとる余裕がなくなってしまうのです。

実際、相対的貧困層の家庭のこどもが、日々満足に食事を取れていないことは社会問題となっており、こどもの栄養失調や病気のリスクにつながることが懸念されています。

さらに他にも日本には、「食品ロス」(=フードロス)の問題もあります。食品ロスの影響や解決策についてはまた後で詳しく説明しますが、日本では主に小売店や飲食店、そして家庭からの食料の廃棄によって、年間500万トン以上もの食品ロスを出しています。

飢餓の原因・背景

このような深刻な飢餓問題の背景には、主に以下の原因があります。

- 貧困

- 紛争

- 自然災害

- 食品ロス

- 食糧需要の増加

貧困による飢餓

貧困によって十分な食料を購入することができなければ、当然飢餓のリスクは高まります。また途上国で農家を営む人々は、資金がなければ穀物をつくるための土地や種子、肥料、さらに必要な設備を買うことができず、自給自足が困難になったり、収穫物による収入が不安定になったりします。

そのほか、貧困家庭の中にはこどもが十分な教育を受けられない場合も多くあります。そして十分な教育を受けられなかったために、その子どももまた貧困となり、飢餓状態に陥るという、いわゆる負の悪循環から抜け出せない現状があるのです。

紛争による飢餓

2000年代に入って減少傾向にあった世界の飢餓人口が、2017年から増加傾向に転じたのには、紛争の影響が大きく関わっていると言われています(※9)。

紛争が起こると、その地域に住んでいた人々は保存していた食料や農地などを捨てて避難しなければならないうえに、避難先の難民キャンプでは、十分な食事や水を得ることが困難になるのです。

実際に昨年、イエメンでは長年にわたる紛争の影響で220万人の子どもが急性栄養不良に陥ったと報告されています。

さらに、食糧の主要な生産地域で紛争が起きた場合、その地域からの輸入に依存している他の地域でも飢餓が発生する可能性があります。

ウクライナ戦争によって小麦の輸入が停滞し、アフリカ諸国の食糧問題に深刻な影響を与えたことは、まさにその典型的な例です。

日本ユニセフ協会:イエメン紛争8年 54万人の5歳未満児が重度の急性栄養不良 10分に1人が予防可能な疾病で死亡

自然災害

地震や津波、洪水、干ばつ、暴風雨といった自然災害もまた、多くの飢餓の原因になっています。自然災害によって農作物や田畑が被害を受け、さらに作物の生産・保存のための道具や設備が失われた場合、食糧の安定供給が途絶えてしまうリスクがあるからです。

加えて被災地域に住む人々は、災害によって家や仕事などの生活基盤を失い、経済的にも食糧を手に入れることが困難になる可能性があります。

近年活発化する気候変動の影響によって、この自然災害による飢餓の問題はますます深刻になっています。

食品ロス

食べられるのに捨てられてしまう食べ物、すなわち食品ロス(フードロス)の問題は、主に途上国と先進国とで異なります。

途上国では、作物の保存設備や施設、また輸送のためのインフラが整っていないために、収穫後に害虫やカビなどによって作物が傷んだり、食卓に運ばれる前に腐ったりして、食品ロスが発生しています。

一方先進国では、日本のように「作りすぎ」や、飲食店・家庭での「食べ残し」、「賞味期限切れ」などによる廃棄が主な原因です。

いずれにしても、飢餓状態にある人々が食べられたかもしれない食料を、このように食品ロスとしてムダにしてしまっている現状があるのです。

国連食糧農業機関(FAO)の報告書によると、世界では毎年約13億トンの食品ロスが発生しており、この量は、世界で一年間に生産される食料の3分の1の量にあたります。

農林水産省:食品ロスの現状を知る

食糧需要の増加

近年、食糧需要が急激に増加し、その需要に供給が追いついていないことも、飢餓の原因の一つと考えられています。

食糧需要が増加している主な要因は、人口増加、所得向上による畜産物の需要増加、そしてバイオ燃料の原料としての需要の増加などが挙げられます。

特に世界人口の増加は著しく、国連の予測によればさらに2030年には85億人に到達し、2050年には97億人にまで増加すると見込まれています。

また低・中所得国の経済発展によって、所得の向上とともに畜産物の需要が高まり、それにつれて畜産物の生産のために飼料として必要な穀物などの食糧の需要も、同時に高まっていると言われています。

つまり、これら食糧需要の急速な高まりに対し、上記の貧困や紛争、自然災害、そして食品ロスなどの影響でその供給が追いついていないことが、飢餓の根本的な原因といえます。

飢餓・食糧問題の4つの解決策

上記の飢餓・食糧問題の現状と、原因・背景を踏まえたうえで、皆さんに以下4つの解決策をご紹介します。様々な解決策の中で、特に長期的な解決につながる解決策をまとめました。

持続可能な農業の推進

持続可能な農業を広めることは、様々な観点で、世界の飢餓・食糧問題の解決に大きく貢献します。

まず、途上国の農業における生産・流通の仕組みを整えることで、収穫後に害虫やカビなどによって作物が傷んだり、食卓に運ばれる前に腐ったりして廃棄されるような、先述の「食品ロス」の問題を解消できます。

また農業技術を向上させられれば、年や地域による収穫量のばらつきが小さくなり、より安定的な作物の生産が可能になるでしょう。

そして、このように農作物の「ロス」が減ったり、生産がより安定的になったりすることで、同時に途上国の農家たちの収入も向上し、結果として上述の「貧困による飢餓」の解決にもつながります。

農業は食糧問題に大きく直結する部分であるために、逆にその農業を改善することによって、このように食糧問題の解決に大きくつながるのです。現在はこの持続可能な農業の推進のために、企業による技術支援や、パートナーシップによる財政支援などが求められています。

貧困地域の自立支援

上でも説明した通り、貧困状態にある人々は、十分な食料を購入することが難しいため飢餓に陥るリスクが高いと言えます。しかし、貧困地域に住む人々にただ食料を与えるだけの支援では、根本的な解決にはなりません。

根本的に、そして長期的にこの問題を解決するためには、彼らが貧困から抜け出して、自立し、自らの力で食料を手に入れられるようになることが不可欠です。

そのために重要なのが、教育・職業訓練の充実です。質の高い教育を受け、もしくは仕事に必要なスキルを学ぶことができれば、収入が高く安定した職に就くことができます。そうすれば、貧困のサイクルから抜け出し、経済的に自ら食料を手に入れられるようになるのです。

また小規模農家に対して、生産性を向上させるための農業指導を行ったり、市場へのアクセスを提供したり、さらにビジネストレーニングを行ったりして、彼らの収入を上げるための様々な取り組みも行われています。

自然災害対策

気候変動が深刻化している近年、自然災害によって生まれる飢餓を防ぐことは、喫緊かつ重要な取り組みといえます。

具体的には、自然災害に耐えられる、もしくは自然災害の影響をより小さく抑えられる食糧生産・流通のシステムをつくる。そうすることで、食糧をより安定的に供給することができるようになります。

また、自然災害によって被災地域に住む人々が生活基盤を失い、経済的に食糧を手に入れられなくなる状況を防ぐために、あらかじめ災害に強い都市計画や、災害のあと素早く復旧・復興できるシステムを導入することが求められています。

学校給食支援

学校給食支援は、飢餓・食糧問題を解決するうえで、短期的な効果と長期的な効果の2つがあります。

まず短期的な効果は、こどもの栄養状態の改善です。ふだん栄養価の高い食事をとる余裕のない貧困家庭の子どもでも、給食によってその栄養を摂取できます。

また、長期的な効果として、貧困による飢餓の解決も期待できます。学校が給食を配布することで、子どもにとっても、また給食によって家計が助かる子どもの親にとっても、給食が、学校に通う動機となります。そして結果的に学校に通い教育を受ける子どもが増えれば、いずれ収入の安定した職に就き、貧困のサイクルから抜け出して、経済的に自ら食糧を手に入れられるようになる人々が増えるのです。

飢餓問題を解決するために私たち個人にできること

食品ロスの削減

普段、飲食店や家庭での「食べ残し」をなくしたり、「買いすぎ」に注意したりすることで、「食品ロス」を減らすことができます。また、賞味期限が近づき食べられそうにない食品を、捨てるのではなく、フードバンクに提供することで、飢餓に苦しむ人々を直接助けることも可能です。しかし仮にフードバンクへの提供をせずとも、「食品ロス」を減らすだけで、「食品ロス」の処理のために発生する大量の温室効果ガスを少なくすることができます。つまり、間接的とはいえ、「食品ロス」を減らすことで、飢餓の大きな原因の一つである気候変動に伴う自然災害が起きるリスクを小さくすることができるのです。

フェアトレード認証の商品を買う

生産者の生活や環境に配慮してつくられた、フェアトレード認証ラベルのついた食品を購入することで、飢餓・食糧問題の解決に貢献することができます。なぜなら、フェアトレード認証の商品を買うことで、飢餓・食糧問題の解決に必要な、生産者の収入の向上と、環境に配慮した持続可能な農業の推進につながるからです。特に輸入の多い日本では、フェアトレード認証の商品を買うことで、問題の解決に大きく貢献することができます。

飢餓・食糧問題に取り組む団体に寄付をする

国連世界食糧計画(WFP)や国連児童基金(UNICEF)、そのほか国際NGOなど、飢餓・食糧問題の解決のために取り組む団体は世界に多くあります。それらの団体の活動の中で特に自分が力になりたいと思う活動を、寄付という形で支援することによって、間接的に飢餓・食糧問題の解決に貢献することもできます。

飢餓問題のまとめ

飢餓・食糧問題は、世界中で解決すべき喫緊の課題です。現状ではアジアやアフリカを中心に深刻化し、貧困、紛争、自然災害、食品ロス、食糧需要の増加が主な原因となっています。解決には「持続可能な農業の推進」「貧困地域の自立支援」「自然災害対策」「学校給食支援」が重要です。個人としても、食品ロス削減やフェアトレード商品購入、団体への寄付など、今すぐ行動できることがあります。一人ひとりの意識と行動が、飢餓解決の一歩となるのです。

update: 2024.12.17