東南アジアの水問題の原因と影響とは?|日本企業やODAが進める解決への挑戦

update: 2025.10.10

Contents

東南アジアの水問題の原因と影響とは?|日本企業やODAが進める解決への挑戦

世界の水問題は人口増加や気候変動で深刻化し、特に人口が集中するアジアは水資源の不足が構造的な課題です。本記事では、その原因と影響、日本の企業やODAによる解決の取り組みを紹介します。

世界が抱える水問題とは

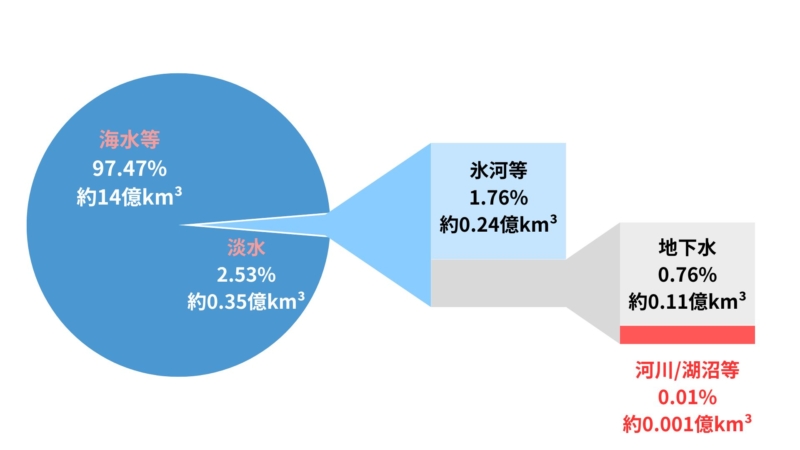

地球上に存在する水資源

地球上には約14億立方キロメートルの水がありますが、その約97.5%は海水で、利用可能な淡水はわずか2.5%です。この淡水の大部分は氷河や氷山、深層の地下水として存在するものの、私たちが比較的容易に利用できる河川や湖沼の水、浅い地下水は、地球上のすべての水のわずか0.01%程度にすぎません。

SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」と世界が抱える水問題

世界人口の約4人に1人が安全な水を利用できない状況が今の世の中には存在します。

SDGs6「安全な水とトイレを世界中に」では、すべての人が安心して水を利用できる社会の実現を掲げています。私たちが注目すべきなのは、水不足や水質汚染が健康や生活だけでなく、農業や産業、国際関係にまで影響を及ぼす点です。水は単なる資源ではなく、人類の生存と持続可能な発展を左右する基盤であることを意識することが大切です。

水問題とアジア地域

ここまで、世界規模での水問題に関して考えてきましたが、私たちが生活するアジア地域には、地域特有の問題点があります。

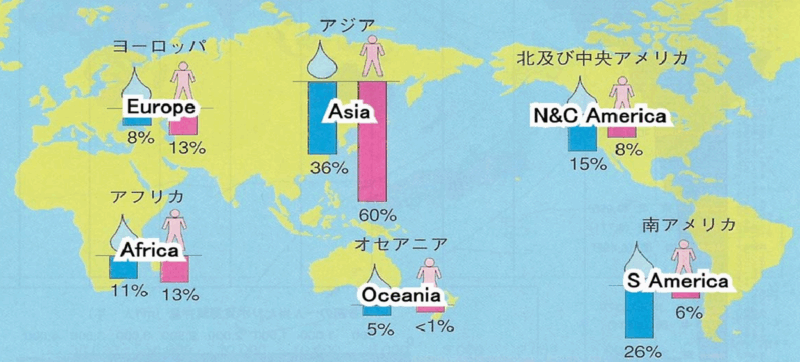

アジア地域は世界人口の約6割が集中している一方で、水資源のシェアはわずか36%にとどまっています。この人口と水資源のアンバランスこそが、アジア特有の水問題を深刻化させる大きな要因となっています。

世界の地域別水資源の存在比率と人口の比率

(世界アセスメント計画「World Water Development Report」のデータを基に国土交通省作成)

参考:https://www.mlit.go.jp/common/001020306.pdf

東南アジアにおける水問題の原因

ここでは、アジア地域の中でも特に「東南アジア」に絞って、水問題の原因を深堀りしていきます。

モンスーン気候

モンスーン気候は、雨季と乾季がはっきり分かれることが大きな特徴です。ここから引き起こされる問題には、以下のようなものがあります。

- 降雨の極端な偏り

雨季には雨が集中しすぎて洪水・土砂災害、乾季には深刻な水不足が発生

- 農業への影響

田植えや収穫時期が大雨・干ばつなど天候で大きく左右される不安定な食糧生産

- 未整備な水管理・貯水技術

低地やデルタ地帯が多い地理的制約により大雨を長期的資源として蓄えられない

経済成長に伴う大都市化

経済発展と人口集中により、東南アジアの大都市では水に関する問題が顕在化しています。

- 都市部での水需要の急増

急激な人口増加と工業化により水需要が急増し、既存の上下水道設備が追いつかない - 地下水の過剰利用による地盤沈下

水道未整備地域では地下水に依存しすぎることで地盤沈下が発生

国際河川を巡る争い

東南アジアには複数の国を流れる国際河川が多く、流域国間での水利用をめぐる緊張が高まっています。

- 上流と下流での水利用の不均衡

上流国がダム建設や取水を進めることで、下流国では農業や漁業に必要な水量が不足する

- 生態系や生活への影響

川の流量や季節的な変動が変化することで、魚の回遊や土壌への栄養供給が妨げられる

安全な飲料水へのアクセス格差

東南アジアでは、水道整備の進展により都市部では安全な飲料水へのアクセスが改善しつつありますが、地域間の格差はいまだ大きく残されています。

- 都市と農村の格差

都市部では比較的整備が進む一方で、農村や島しょ部では井戸や雨水に依存しており、水質汚染や供給の不安定さが問題となる

- 健康被害と生活の負担

不衛生な水の利用によるコレラや赤痢などの水系感染症、また安全な水を得るために女性や子どもが長時間かけて水汲みを行う事例も多い

気候変動の影響(海面上昇や台風被害)

東南アジアは海に面した低地やデルタ地帯が多く、気候変動の影響を直接的に受けやすい地域です。

- 海面上昇による塩害

沿岸部やデルタでは海水が逆流し、農地の土壌が塩分を含んでコメなどの農作物が育ちにくくなる(例:ベトナム・メコンデルタ)

- 台風や豪雨災害の激甚化

フィリピンやベトナムでは近年の台風が大型化し、洪水・土砂災害による住宅やインフラ被害、人的被害が増加している

東南アジアにおける水問題の影響

汚染・衛生問題(例:Citarum川、インフラ未整備)

インドネシアの チタルム川(Citarum川) は「世界で最も汚染された川」と呼ばれています。上流から下流にかけて数千もの工場が集まり、処理されない工業廃水や生活排水、さらに大量のプラスチックごみが直接流れ込んでいる現状など、様々な原因がその背景には存在します。

川は周辺約2,000万人の生活や農業を支えていますが、水質悪化で魚は激減し、住民は不衛生な水に依存せざるを得ません。インフラ整備の遅れも重なり、衛生や健康への影響が深刻化しています。

参考:「世界で最も汚染された川」 水質改善に本腰 インドネシア

(参考文献ですが、変更した方がいいですか?? .comのサイトですが、他サイトより公平性のありそうなものでした。)

農業への影響(例:メコンデルタの塩害)

ベトナム南部のメコンデルタは「アジアの米どころ」と呼ばれ、全国のコメ生産の半分以上を担っています。しかし近年、海面上昇と干ばつによる塩害が深刻化し、農地に海水が逆流して稲作が困難になる地域が増えています。

さらに上流のダム建設で水量が減少し、塩分濃度が高まる悪循環も起きています。これによりコメの収量は減少し、農家の生活や世界的な食料供給にも影響を及ぼしています。

都市へのインパクト(例:ジャカルタの沈下・洪水)

インドネシアの首都ジャカルタは、地下水の過剰汲み上げによる地盤沈下と、気候変動による海面上昇や豪雨洪水が重なり、「沈む都市」と呼ばれるほど深刻な水問題に直面しています。市街地の一部はすでに海抜以下となり、高潮や洪水の被害が常態化し、その被害は深刻です。

排水インフラの整備も追いつかず、交通・住宅・経済活動に大きな影響を及ぼしています。このためインドネシア政府は首都機能をボルネオ島に移転する計画を進めています。

参考:【インドネシア】ゴミ山・水没進むエリアも…ジャカルタは“限界” 「人類史上最大」首都移転 日本企業にも期待

健康・経済・環境への多面的影響

水問題は生活の基盤を揺るがし、社会全体に多面的な影響を及ぼします。その影響は健康・経済・環境の各分野に広がっています。

- 健康面:不衛生な水によってコレラや赤痢などの感染症が拡大し、人々の健康を脅かす。

- 経済面:農作物の不作やインフラ被害により、生産や物流が滞り経済活動が停滞する。

- 環境面:河川汚染や塩害により生態系が破壊され、持続的な資源利用が困難になる。

東南アジアの水問題解決を目指す日本企業や政府の取り組み

東南アジアの水問題は複雑で多面的ですが、日本の企業や政府は高度な技術や人材育成を通じて解決に向けた支援を行っています。ここでは、その代表的な事例を紹介します。

シンガポールにおける水資源管理|日立アクアテック社

シンガポールでは再生水や海水淡水化を組み合わせた先進的な水資源管理が進められており、日立アクアテック社は高効率な膜処理技術を提供しています。この技術は持続可能な水循環の確立に貢献しています。日立アクアテック社の技術には以下のような強みがあります。

- 高度な膜ろ過/逆浸透技術

- 省エネルギー運転・運用最適化

- 貯水/雨水回収からの補完的水源利用

- 浸透技術と洪水緩和を兼ねた造園・都市デザインへの配慮

- 耐塩性・耐腐食性材料の開発

- 持続可能性とライフサイクルコスト(LCC)の考慮

インドネシアジャカルタでの大規模下水道処理場|大林組

水質汚染と洪水に悩むジャカルタでは、上下水道インフラの整備が急務となっています。大林組は国際協力機構(JICA)と連携し、大規模下水道処理場の建設を進めており、安全な水環境と都市機能の安定に寄与しています。以下に示すような特徴ある技術が用いられています。

- MBR(膜分離活性汚泥法)の採用

- ケーソン工法(ニューマチック無人化ケーソン工法)の導入

- 円借款を活用した国際協力型プロジェクト

参考:インドネシア共和国ジャカルタ特別州で初となる大規模下水処理場を受注 | ニュース | 大林組

水技術のスペシャリストを育てる研修生制度|日本の政府開発援助(ODA)

日本政府はODAを通じて、東南アジア各国から研修員を受け入れています。研修生は日本で最新の水処理技術や管理方法を学び、帰国後に現地で指導者として活躍することで、長期的かつ持続的な水問題の解決を後押ししています。

参考:https://www.jica.go.jp/oda/project/0702452/index.html

まとめ

東南アジアの水問題は、洪水や干ばつ、農業や都市への被害を通じて社会全体を揺るがす大きな課題です。一方で、日本の水処理技術や都市インフラ整備、ODAによる人材育成は解決の可能性を広げています。水問題は地域にとどまらず、私たちの暮らしともつながる課題であり、持続可能な水管理に向けた国際的な協力が求められています。

update: 2025.10.10