世界と日本の食糧問題のすべて|現状・原因・SDGsとの関係や国際的な取り組みを知ろう!

update: 2025.8.31

Contents

世界と日本の食糧問題のすべて|現状・原因・SDGsとの関係や国際的な取り組みを知ろう!

今、世界では6億人以上が飢餓に苦しみ、同時に私たちの身近では食品が大量に廃棄されている現状があります。地球規模の「食糧問題」は、遠い国の話ではなく、健康・経済・環境と深く関わる私たちの問題でもあります。

本記事では、世界と日本の現状、原因、影響、解決策、国際的な取り組みまでを一気に解説し、複雑に絡み合うこの課題の全体像を捉えていきます。

食糧問題(食料問題)とは

(写真2つぐらい)

「食糧」と「食料」の違い

私たちが日常的に目にする「食料」と「食糧」。どちらも似た言葉ですが、実は使い分けに意味があります。

- 食糧

主に主食となる米や麦などの穀物を指す言葉です。「糧」には「蓄えておく食べ物」「携帯する食べ物」という意味があり、大量に供給・備蓄される食べ物を指すことが多く、国の備蓄や食糧危機の文脈でよく用いられます。

- 食料

人が食べるためのすべての食品を指す言葉です。米や野菜、肉、魚など、私たちが口にする食べ物全般を意味します。

数値/データで見る「世界の食糧問題(食料問題)の現状」

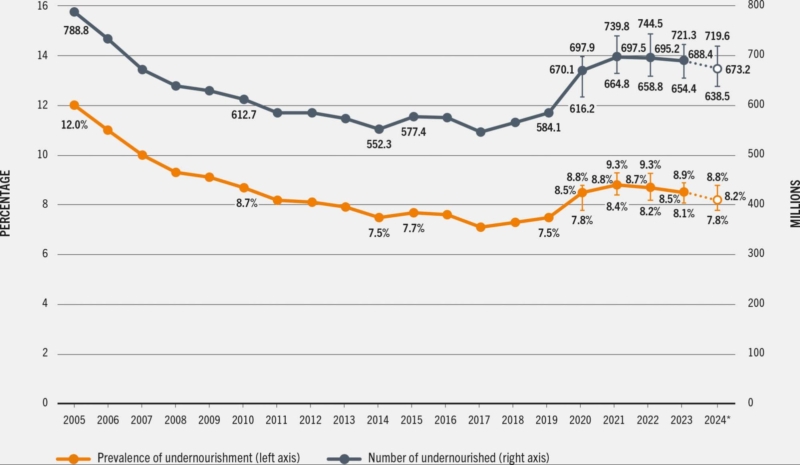

世界的な人口爆発とともに、世界の食糧問題(食料問題)に直面する飢餓人口も年々増加していると考えらることも多いですが、2024年の世界における飢餓人口は約6億7,300万人と推定され、過去2年と比較してやや減少が見られます。アジアや南米での改善が全体を牽引する一方、アフリカや西アジアでは依然として深刻な状況が続いています。

また、2024年には世界で約23億人が中度または重度の食料不安に陥ることが推定されています。世界レベルでの男女格差は2021年から2023年にかけて縮小しましたが、近年はまたわずかに拡大し、食糧問題(食料問題)に苦しむ人々は特に農村部や女性の割合が高い傾向にあります。

参考:The State of Food Security and Nutrition in the World

数値/データで見る「日本の食糧問題(食料問題)の現状」

上記「世界の食糧問題(食料問題)の現状」では、飢餓問題と関連付けて現状を解説しましたが、日本を含む先進国の食料問題は、単なる食糧不足だけでなく、食料自給率の低さや肥満率の高さなど、複数の観点から社会への影響を考察する必要があります。以下に、それぞれの視点から見た社会への影響を、データを交えて整理してみました。

- 食料不足(飢餓や相対的貧困)

日本では極端な飢餓状態は少ないものの、「相対的貧困」などからくる食品アクセスの問題が存在し、一部で食に対する不安が生じています。2022年の相対的貧困率は 15.4%、全世帯のうちおよそ6.5人に1人が貧困ラインを下回っています。

- 食料自給率の低さ

カロリーベースの自給率は2022年度約38%、生産額ベースは同年度で58%(過去最低)と、先進国の中でも非常に低い水準です。このまま輸入に依存した状態が続くと、国際情勢や為替変動、価格高騰などの影響を強く受けるリスクが高まります。

- 肥満率の高さ(生活習慣病リスク)

日本の成人における肥満(BMI ≥ 25)の割合は、男性31.5%、女性21.1%となっています。肥満は糖尿病、心疾患、がんなどの健康リスクだけではなく、それに伴う労働生産性への影響も懸念されます。

参考:Summary Report of Comprehensive Survey of Living Conditions 2022

SDGs2「飢餓をゼロに」と食糧問題(食料問題)

SDGs(持続可能な開発目標)の中でも、「目標2:飢餓をゼロに(Zero Hunger)」は、すべての人が十分な栄養を取りながら、安定して暮らせる社会の実現を目指しています。単に「お腹が満たされること」だけでなく、栄養の質や持続的な農業の仕組みづくりまで含めた、広い意味での「食の安全保障」が問われています。

食糧問題(食料問題)の歴史

食料問題は、飢餓や貧困だけでなく、栄養の偏り、フードロス、自給率といった複雑な側面を持つ課題です。特に世界的には、戦後の飢餓を経て「飢えをどう防ぐか」という視点から、近年では「持続可能な食のあり方」にまで関心が広がっています。日本でも、戦後の食糧難や1970年代の穀物危機を契機に、食料安全保障が重視されてきました。今や「食べること」は環境、経済、健康すべてに関わる社会課題であり、未来を担う世代が向き合うべきテーマとして位置づけられています。

日本や世界の食糧問題(食料問題)の主な原因

気候変動・異常気象

気温上昇や干ばつ、豪雨などの異常気象は、農作物の生育環境を大きく変化させます。とくに途上国では灌漑や冷却設備の整備が不十分なため、生産への影響が深刻です。たとえば、アフリカのサヘル地帯では干ばつが繰り返され、作物が育たない「ハンガーベルト」と呼ばれる地域も広がっています。気候変動は、将来の食料供給を不安定化させる最大のリスクのひとつといえるでしょう。

食料の不均衡な分配

世界全体では、食料生産量は必要量を上回っています。しかし、その多くが先進国で消費・廃棄され、一方で途上国では飢餓が続いています。この分配のアンバランスは、物流インフラの不備や価格操作、国際的な貿易構造など複雑な要因によって生じています。「十分にあるのに届かない」という構造的な問題は、今なお多くの人々の命に関わっています。

紛争・政治不安

武力紛争や内戦、政情不安が続く地域では、農業の継続が困難になります。農地が荒廃したり、人々が避難を余儀なくされることで、食料の生産・供給が停止します。また、輸送ルートが断たれたり、食料支援が妨げられたりすることで、人為的に「飢餓」が発生するケースもあります。たとえば、スーダンやイエメンでは数百万人が慢性的な飢餓状態にあります。

農業のテクノロジー格差

農業技術は大きく進化していますが、その恩恵が均等に行き渡っていないのが現実です。農薬・肥料・灌漑・ドローン・AIなどを活用するスマート農業は、主に先進国に集中しています。一方、途上国では依然として人力や自然任せの農業が多く、収量や品質に大きな差が出ます。この技術格差は、食料生産の地域間格差を生む要因になっています。

フードロス

世界では、生産された食料の約1/3が廃棄されています(FAO推計)。これは生産・流通・消費の各段階で発生しており、特に先進国では「売れ残り」や「食べ残し」が目立ちます。このようなフードロスは、単なるもったいないだけでなく、資源の無駄遣いや環境負荷の増大にもつながります。飢餓がある一方で捨てられる現実は、世界が直面する深刻な矛盾です。

急激な人口増加

世界人口は2022年に80億人を突破し、今後もしばらく増加が続くと見られています。とくにアフリカや南アジアでは出生率が高く、将来的に食料需要が爆発的に増加する地域です。限られた耕作地、水資源の中で、どのようにすべての人に栄養を届けるかが、今後の大きな課題となります。

食糧問題(食料問題)がもたらす影響とは

社会の中に存在する様々な原因・要因によって、世界の食糧問題(食料問題)が引き起こされていることがわかりました。次は、世界の食糧問題(食料問題)がもたらす人々への影響を見ていきましょう。

栄養不足と健康被害

食料不足が深刻化すると、特に影響を受けやすいのは子ども・高齢者・妊産婦などの弱い立場にある人々です。栄養が偏ることで身体の成長や免疫力に悪影響を与え、感染症や慢性疾患へのリスクが高まります。具体的には、次のような状況が考えられます。

- 子どもの発育障害

- 免疫力の低下による感染症リスクの増加

- 妊産婦や高齢者の健康被害

- 栄養失調による死亡リスク

貧困や格差の拡大

食料が高騰すれば、最も打撃を受けるのは日々の食事に多くの収入を充てる必要のある低所得層です。結果として、教育や医療に使える資源が限られ、貧困の連鎖が強化されます。

SocialActCareerのマガジンでは、世の中で起きている様々な社会問題について学ぶことができます。食糧問題(食料問題)から連鎖するその他の社会問題については以下からご覧になれます。

参考:紛争と戦争、内戦の違いや紛争が起きる原因とは?わかりやすく解説

世界の貧困問題をわかりやすく解説!貧困の現状や原因、解決策とは?SDGs1「貧困とは?」 | マガジン | Social Act Career | ソーシャル企業専門の就活サイト

難民・移民・治安悪化などの社会不安

気候変動や紛争に伴う食料不足は、人々の居住地の安定性を脅かします。生活の糧を失った人々は他地域への移動を余儀なくされ、難民・移民の増加につながります。人口流入が過密を生み出せば、治安悪化や社会不安を引き起こし、国際的な政治課題へと発展することもあります。

経済・産業への影響

食料不足は単に飢えの問題にとどまらず、農業や食品関連産業全体の機能低下を引き起こします。収穫量の減少は農家の収入減、雇用喪失につながり、特に農業が経済の柱である国々では深刻な打撃となります。さらに、食料の輸入依存が高まれば、国際市場の影響を受けやすくなり、経済の安定性を損なう要因ともなります。

環境へのさらなる悪影響

食料不足を補おうとする過剰な生産拡大は、かえって環境への圧力を強める危険があります。森林伐採や水資源の枯渇、温室効果ガスの排出増加など、持続可能でない手法がとられやすく、結果的に気候変動が加速し、また新たな食料危機を引き起こす悪循環に陥る可能性もあります。具体的には、次のような状況が考えられます。

- 農地の過剰開発や森林伐採

- 水資源の枯渇

- 気候変動の加速

日本や世界の食糧問題(食料問題)に対して考えられる解決策

食料問題は、単に「食べ物が足りない」という単純な話ではありません。背景には気候変動、社会構造、経済格差、技術的な課題などが複雑に絡み合っており、解決のためには多面的なアプローチが求められます。ここでは、現在注目されている5つの具体的な取り組みを紹介します。

- スマート農業の導入

AIやIoTを使ったスマート農業は、生産性の向上や人手不足の解消に効果があります。天候や土壌のデータを活用し、効率よく作物を育てる仕組みが広がっています。

- フードロス削減

世界では大量の食料が廃棄されており、飢餓や環境問題を悪化させています。食品を無駄なく使う取り組みが、個人や企業レベルで求められています。

- 地産地消(短距離流通)

地域で生産された食料を地域で消費することで、輸送エネルギーの削減や災害時の備えにもなります。生産者とのつながりも強まり、地域活性化にもつながります。

- 気候変動への適応農業

異常気象に対応できる農業の形が求められています。干ばつや高温に強い作物や、気候予測に基づいた栽培計画などが重要です。

- 国際的な農業支援と技術移転

農業の知識や技術を不足している地域に届ける支援が進められています。現地の農業を自立させ、安定した食料生産を目指す取り組みです。

現在進行中の食糧問題(食料問題)解決に向けた国際的な取り組み

WFP(国連世界食糧計画)

WFP(国連世界食糧計画)とは国連の一機関で、世界最大の人道支援団体です。飢餓と闘い、緊急時の食料支援を行うことを目的としています。1961年に設立され、本部はローマにあります。主な活動を以下に示します。

-

- 紛争・自然災害の被災地への緊急食糧支援

- 学校給食などによる子どもの栄養改善

- 脆弱地域での食料備蓄と災害への備え

2020年には、その貢献によりノーベル平和賞を受賞しました。

参考:国連WFPノーベル平和賞受賞から1年 深刻化する紛争と飢餓 | World Food Programme

FAO(国連食糧農業機関)

FAOとは国連の専門機関で、食料安全保障や持続可能な農業開発を目指す組織です。1945年に設立され、本部はローマにあります。主な活動を以下に示します。

- 世界の食料・農業関連の統計データ提供(SOFIなどの年次報告)

- 貧困農民への技術支援や農業インフラ整備

- 漁業、林業、土地利用の持続可能な管理支援

- 国家間の政策調整、食料安全保障に関する国際会議の主催

食料問題に関する科学的・政策的なバックボーンを支える機関として重要です。

参考:Overview | FAO | Food and Agriculture Organization of the United Nations

CGIAR(国際農業研究協議グループ)

CGIARは、世界中の農業研究センターで構成される国際的な研究ネットワークです。1971年に設立され、農業技術の研究開発を通じて、飢餓や貧困の解消を目指しています。主な活動を以下にまとめます。

-

- 干ばつや塩害に強い作物品種の開発(米・小麦・トウモロコシなど)

- 気候変動に対応したスマート農業技術の研究

- 各国の研究機関と連携した現地適応型のプロジェクト

技術革新の現場を担う「農業の科学部隊」ともいえる存在です。

参考:CGIAR

まとめ

食糧問題(食料問題)は「飢餓」の一言では語り尽くせません。そこには、栄養格差、食料自給率、フードロス、技術格差、そして社会不安といった複雑な現実があります。この問題の解決には、生産・流通・消費のあらゆる段階での見直しと、国際的な連携が必要不可欠です。私たち一人ひとりの意識と行動の変化が、未来の食のあり方を変えていく力になります。

update: 2025.8.31