ゼロエミッションとは?|国・自治体の取り組みや課題を徹底解説!

update: 2025.3.23

ゼロエミッションとは「emission(=排出)」をゼロにする、つまり廃棄物をゼロにするという意味の言葉です。大量生産・大量消費が当たり前となった経済から、より持続可能な経済システムへの移行を目指すための考え方です。世界でこの考え方が広まっていますが、ここでは日本国内の自治体や企業の取り組みを紹介します。

Contents

ゼロエミッションとは?|国・自治体の取り組みや課題を徹底解説!

ゼロエミッションとは

ゼロエミッションの定義

近年広く「ゼロエミッション」という言葉が、社会全体で使われることが増えてきましたが、環境省は「ゼロエミッション」を次のように定義しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

産業活動に伴う廃棄物等に起因する環境負荷をできる限りゼロに近づけるため、産業における生産等の工程を再編成し、廃棄物の発生を抑えた新たな循環型産業システムを構築することを目指す(一部抜粋)

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

参考:ゼロエミッション研究構想

また、廃棄物をゼロにすることだけが目的ではなく、「廃棄物に付加価値を見いだして利用し尽くす」ことも理念の1つです。「無限で劣化しない地球」から「有限で劣化する地球」への社会的な意識の変化などを背景に、この考え方は世界中の人々に浸透していきました。

ゼロエミッションの歴史的背景

ゼロエミッションの歴史は、1994年まで遡ります。同年に初めて「ゼロエミッション」という考えを国連大学(UNU)の学長顧問であるグンダー・パウリ氏が提唱しました。

国連大学(UNU)が提唱するきっかけとなった出来事として、1992 年にリオデジャネイロで開催された国連地球サミットが挙げられます。国連地球サミットでは、環境の保全と経済発展を統一し、「持続可能な発展」をいかにして実現するかが議論され、その結果、具体的な行動計画を定めたアジェンダ21 が採択されました。 1992年の時点では「ゼロエミッション」という言葉は使われていませんでしたが、社会の持続可能な発展のため様々な議論が交わされました。

ゼロエミッションとカーボンニュートラルの違い

ゼロエミッションとカーボンニュートラルは、どちらも環境負荷を減らすことを目的とした概念ですが、その対象に違いがあります。それぞれを端的に表すと次のようになります。

- ゼロエミッション:削減したい廃棄物の対象が温室効果ガスを含めた廃棄物全般

- カーボンニュートラル:削減したい廃棄物の対象が温室効果ガスに限定

カーボンニュートラルに関して、詳しくはこちらをご覧ください。

ゼロエミッションが注目される理由

大量生産・大量消費社会からの脱出

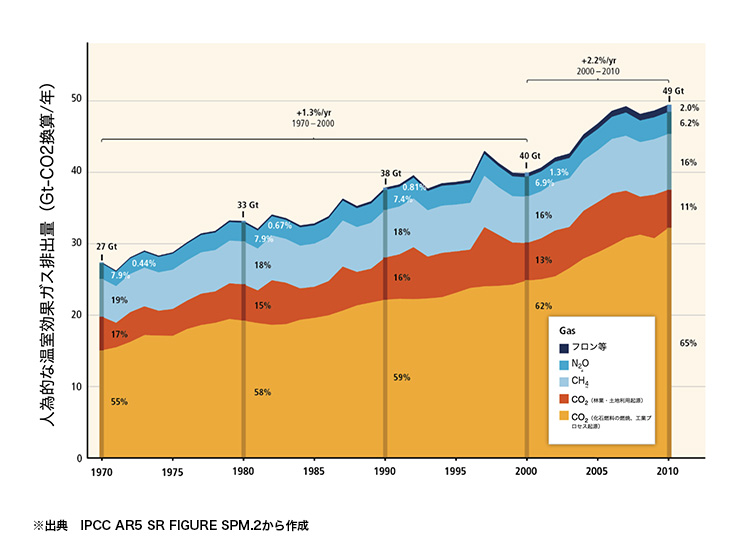

私たちの社会は、その発展とともに、生活の中に存在するあらゆる製品の大量生産・大量消費を繰り返し行ってきました。この経済体制において、世界の人為的な温室効果ガスの排出量は、1970~2010年の間で増加を続けており、特に2000年からの10年間では、約100億トン(年平均2.2%)と大幅に増加しています。日本だけに注目しても、高度経済成長によって、産業廃棄物の排出量は1955年の621万トンから、2000年には4,394万トンまで急増しました。

このような背景から、廃棄物を減らす取り組みが世界中で加速的に進み、ゼロエミッションの考え方についても、世界中で受け入れられるようになりました。

参考:世界の温室効果ガス排出量-統計資料から調べる|かながわ気候変動WEB

国内1127自治体がゼロカーボンシティを表明

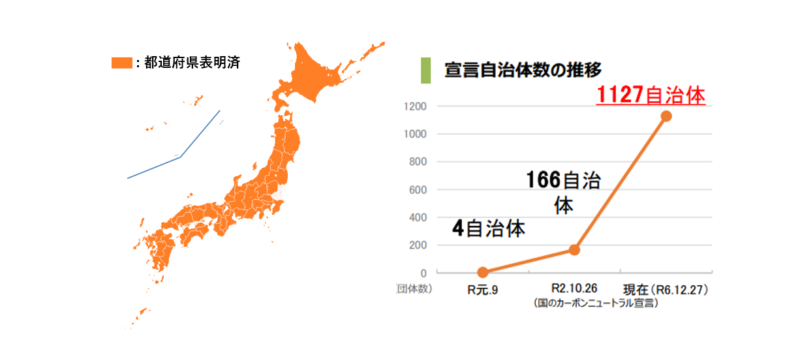

世界中で廃棄物の排出量削減に向けて動き出している中、日本でも様々な法律の整備が進みました。1998年に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」では、時代の流れに合わせて数回の改正を重ね、地方自治体における地域の脱炭素化の必要性を示しました。

2024年12月時点で、全国1788の自治体のうち、1127もの自治体が2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明しました。国内におけるゼロカーボン・ゼロエミッションに対する動きは、今後さらに進んでいくことが期待できます。

参考:地方公共団体における2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明の状況 | 地域脱炭素 | 環境省

ゼロカーボンシティを表明した自治体の取り組み

ここでは、先ほど紹介した「ゼロカーボンシティ」について深堀りしていきます。

山梨県|CO2ゼロやまなし

2009年3月、山梨県では全国で最も早く「ゼロカーボンシティ」を表明しました。

2050年までの長期ビジョンで「CO2ゼロやまなし」を掲げ、クリーンエネルギーの導入促進、省エネルギー対策、森林 整備による吸収などにより、県内の二酸化炭素排出量ゼロを目指しています。

京都府京都市|1.5℃を目指す京都アピール

国内で2番目にゼロカーボンシティを表明した自治体は、世界的な観光都市としても知られる京都府京都市です。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が開催した、第49回総会京都市開催記念シンポジウム「脱炭素社会の実現に向けて~世界の動向と京都の挑戦~」において、「2050年までの二酸化炭素排出量正味ゼロ」を目指すことを市長が表明しました。

京都市では、2004年に日本初の地球温暖化対策に特化した条例を制定したことや、京都市地球温暖化対策計画(2021-2030)を策定するなど、様々な取り組みを続けています。

東京都|ゼロエミッション東京

東京都は、Urban 20(U20)の2019年議長都市として、U20東京メイヤーズ・サミットを主催し、「G20に向けたコミュニケ」において2050年二酸化炭素排出量実質ゼロを宣言しました。

その中でも、プラスチック、ゼロエミッションビークル(ZEV|電気自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車)に関する中期目標として、次のようなものが掲げられました。

- ・2030年までに都内の乗用車の新車販売台数に占める割合5割を目指すこと

- ・公共用充電器数を倍増すること

- ・2030年までに急速充電器を1000基用意すること

また、2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減(2000年比)する、「カーボンハーフ」についても表明しています。

神奈川県横浜市|Zero Carbon Yokohama

横浜市は、持続可能な都市の実現を目指し、2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを達成する「Zero Carbon Yokohama」を推進しています。この取り組みは、2018年10月に地球温暖化対策実行計画を改定し、大都市として初めて2050年までの脱炭素化を掲げたことから始まりました。

横浜市は2050年までに、市内のエネルギー消費量を約50%削減すること、市内の消費電力の100%を再生可能エネルギー(太陽光発電や風力発電、地熱発電など、発電時に二酸化炭素を排出しないエネルギー)由来の電力へ転換することを目指し、市民や事業者への協力を呼び掛けています。

さらに2021年には、規模や地域特性といった背景の違う約160市区町村がその知見を共有し、脱炭素社会の実現に向けた具体的な議論を行う「ゼロカーボン市区町村協議会」を会長都市として設立するなど、自治体の脱炭素化をけん引していくトップランナーの役割を発揮しています。

大阪府大阪市|ゼロカーボン おおさか

「ゼロカーボン おおさか」とは、温室効果ガスの排出量と森林等による吸収量とが均衡し、温室効果ガス排出量実質ゼロとする脱炭素社会を実現した理想の大阪市を表しています。

大阪市は、「大阪市地球温暖化対策実行計画〔区域施策編〕(改定計画)」において、2050年の「ゼロカーボン おおさか」の実現を長期目標に掲げ、2030年度までに市域の温室効果ガス排出量を2013年度から50パーセント削減するため、地球温暖化対策の取組みを推進しています。

国・企業が進めるゼロエミッションに向けた取り組み

先ほど紹介した各地方自治体の取り組みの他にも、国が主導となり進めているゼロエミッションに向けた取り組みや、各企業が進めるユニークな取り組みは多くあります。

脱炭素ロードマップ

脱炭素ロードマップとは、企業や地域が脱炭素化に向けた取り組みを示した行動計画です。「地方からはじまる、次の時代への移行戦略」をロードマップのキーメッセージとしており、2050年カーボンニュートラルまでの道筋を2つのステップに分けています。

ステップ1:他の地域にとってモデルケースとなる「脱炭素先行地域」を100ヶ所以上作る

ステップ2:先行のモデルケースを参考に、全国に脱炭素の取り組みを横展開する

国では、この横展開を「脱炭素ドミノ」とよび、まるでドミノ倒しが広がるように、脱炭素の取り組みが加速しつつ全国に広がることを狙っています。

エコタウン事業

エコタウン事業とは、「ゼロ・エミッション構想」を地域の環境調和型経済社会形成のための基本構想として位置づけ、併せて、地域振興の基軸として推進することにより、先進的な環境調和型のまちづくりを推進することを目的として、1997年度に創設された制度です。

具体的には、それぞれの地域の特性を活かして、地方公共団体が「エコタウンプラン(環境と調和したまちづくり計画)」を作成し、国がその計画を援助します。初年度には長野県飯田市、川崎市、北九州市、岐阜県が認定を受けました。

ゼロエミ・チャレンジ

経済産業省は、経団連や NEDO と連携して、2050年カーボンニュートラルの実現に向けたイノベーションに挑戦する企業をリスト化し、投資家等に活用可能な情報を提供するプロジェクトである「ゼロエミ・チャレンジ」に取り組んでいます。

2021年には、上場・非上場企業あわせて約600社の新たなイノベーションに取り組む「ゼロエミ・チャレンジ企業」を発表しました。清水建設株式会社や、江崎グリコ株式会社などの有名企業が多数含まれています。

ゼロエミッション船|日本財団他

日本財団は、2050年までに内航海運分野でのカーボンニュートラル実現を目指し、2022年1月より「ゼロエミッション船プロジェクト」を推進しています。

このプロジェクトでは、温室効果ガスを排出しない次世代の燃料として「水素」に注目しています。水素を燃料とする船舶の開発と実証実験を行っており、以下のような取り組みが進められています。

- 水素燃料を動力とする船の開発

- 水素燃料専用のエンジンの開発

- ゼロエミッション船に水素を供給する水素ステーションの整備

アサヒビール株式会社

アサヒビール株式会社は、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現に向けて、ゼロエミッションに関するさまざまな取り組みを行っています。

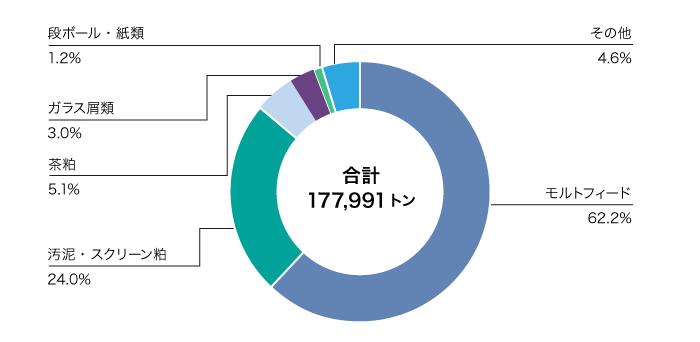

その取り組みの1つに「廃棄物の再資源化」があります。アサヒグループでは、国内の生産拠点ですでに副産物・廃棄物の再資源化100%を達成しています。例えば、ビールの製造過程で生じるモルトフィード(麦芽の殻皮)は、廃棄物全体の6割以上を占めていますが、主に牛の飼料として再活用されています。

参考:環境データブック|環境|アサヒビールのサステナビリティ

サントリーホールディングス

サントリーグループは、持続可能な社会の実現に向けて、ゼロエミッションに関するさまざまな取り組みを推進しています。

2021年5月、長野県大町市にサントリー国内初の環境配慮型工場「サントリー天然水 北アルプス信濃の森工場」が誕生しました。ここでは、再生可能エネルギー発電設備やバイオマス燃料を用いたボイラーの導入、再生可能エネルギー由来電力の調達などにより、サントリーグループで初めて「CO2排出量ゼロ工場」を実現しました。

株式会社JERA×QuizKnock「ゼロエミッションスクール」

ゼロエミッションスクールは、エネルギー事業を行う株式会社JERAとクイズメディアのQuizKnockが共同で運営するオンライン教育プラットフォームです。このプラットフォームは、「2050年の学校」をイメージして設計されており、ユーザーが「エネルギー」や「未来」について楽しく学べる場を提供しています。

参考:ZERO EMISSION SCHOOL ゼロエミッションスクール

ゼロエミッション達成に向けた課題

多くの企業や自治体がゼロエミッション達成に向けて様々な活動を行っていますが、その課題は、以下の3つの観点から考えられます。

- 導入コストの課題

ゼロエミッションを達成するためには、再生可能エネルギーや水素、蓄電技術などのインフラ整備が必要ですが、それには高額な初期投資が伴います。

- 技術面の課題

ゼロエミッションを実現するための技術は急速に進歩しているものの、天候に左右されやすい再生可能エネルギーの不安定性や、エネルギー損失についてなど、今後克服するべき課題も多数あります。

- 市民の意識面の課題

ゼロエミッションを実現するには、企業や政府だけでなく、市民の行動変容も必要ですが、ライフスタイルの変化に対する抵抗感や市民の知識・情報格差などが実現の足を引っ張ることが考えられます。

まとめ

ゼロエミッションの実現は、気候変動対策として世界的に重要な目標です。その達成には、再生可能エネルギーの活用やCO₂排出削減技術の進化が不可欠であり、企業・政府・市民が協力して取り組む必要があります。高コストや技術的課題、市民の意識改革といった壁はありますが、持続可能な社会の構築に向けて、一歩ずつ確実に進めることが求められています。

update: 2025.3.23